沒有地方肯收-福島輻射污染土處理問題簡介(上)

文:宋瑞文/媽盟特約撰述

福島核災後,為了去除輻射污染,衍生大量無處可去的輻射污染土。雪上加霜的是,2025年5月,由NHK對其他縣市政府做的問卷調查卻顯示,不管是再利用或者最終儲存,沒有一個地方政府表明願意接受。

*圖說:NHK網站截圖,對全國地方政府做調查,回答「接受」的件數是0,多半猶豫不決或不回答。(來源:NHK)

自2011年福島核災發生後,大量的輻射物質污染了地表,為了去除污染,需要削除表土或挖出水溝的淤泥,從而衍生大量的污染土。

截至2025年1月,保管中的污染土有1406萬噸之多,相當於11座東京巨蛋的容量。目前有許多存放在福島縣的中途儲藏設施,日本政府承諾,在2045年之前,會搬出到縣外。

2025年2月4日,正值環境省徵求對輻射污染土問題的公眾意見之時,日本原子力情報室邀請「反對放射能擴散之會」及「NPO市民放射能監視中心(竹林舍)」代表青木一政,同步舉辦實體與線上演講,為關心民眾解說相關問題。

據青木一政資料,福島核災後,環境省對污染土一直試圖往再利用的方向前進。從2011年到2024年,持續委託企業或研究機關做相關研究,每件研究案約有2000萬日幣以上的經費,把再利用作為除去污染的配套方案。

*圖說:環境省透過免費福島旅遊、網路節目、藝人站台等,試圖讓國民理解輻射污染土的處理。(來源:青木一政)

2020年,環境省不動聲色地在官網上傳,對再利用法規的公開意見徵詢,收到2854件意見,大半反對。然而,在不被認同的情況下,環境省所謂的「促進社會理解」,不是透過公聽會、說明會等民眾可以現場交流的形式來形成共識,而是藉由藝人站台、辦活動等,繼續進行單向的宣傳(上圖)。而後,在2025年年初,再次徵求公開意見。

污染土處理概要與問題

據環境省規劃,目前儲存的輻射污染土裡,有1/4放射性銫超過(環境省制定的標準)每公斤8000貝克,將在縣外做最終儲存,3/4小於每公斤8000貝克,將作為道路、堤防、農地等的土壤,加以利用。

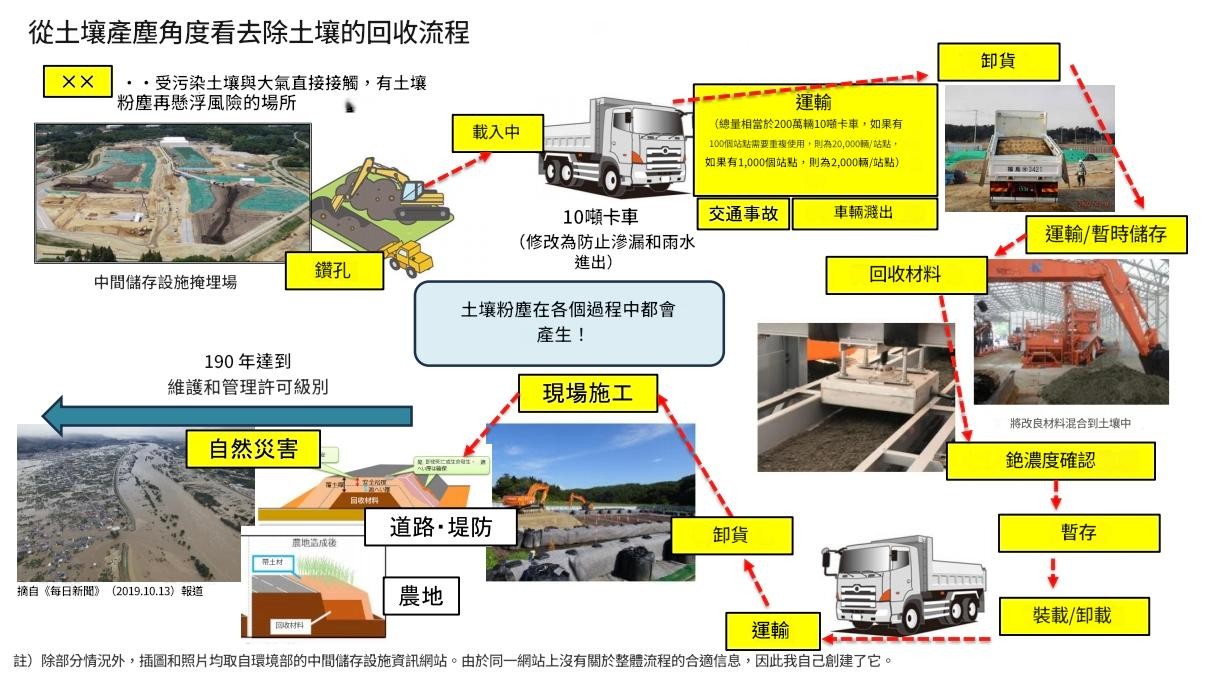

*圖說:輻射污染土的再利用流程,各個階段都有可能粉塵逸散。圖片經翻譯軟體處理。(來源:青木一政)

在再利用的過程中,從中途儲藏設施挖掘、搬運、加工等,缺乏覆蓋或防止接觸空氣的設計,容易造成帶有輻射污染的粉塵擴散,被吸入肺部造成內部被曝。

在再利用的過程中,從中途儲藏設施挖掘、搬運、加工等,缺乏覆蓋或防止接觸空氣的設計,容易造成帶有輻射污染的粉塵擴散,被吸入肺部造成內部被曝。

關於輻射塵造成的內部被曝,有兩項研究值得注意。據放射線醫學綜合研究所谷幸太郎研究員在2015年發表的研究,福島核電工放射性銫從體內排出到體外的時間,比預期的還要長。

該研究員認為,原因可能是一部份的放射性銫變成難溶於水的化合物,在肺部長期累積的關係。和車諾比核災不同,福島核災出現被稱為銫富粒子的不溶性放射性粒子,放射性濃度最高達每公斤百兆貝克,在東京也有發現到。

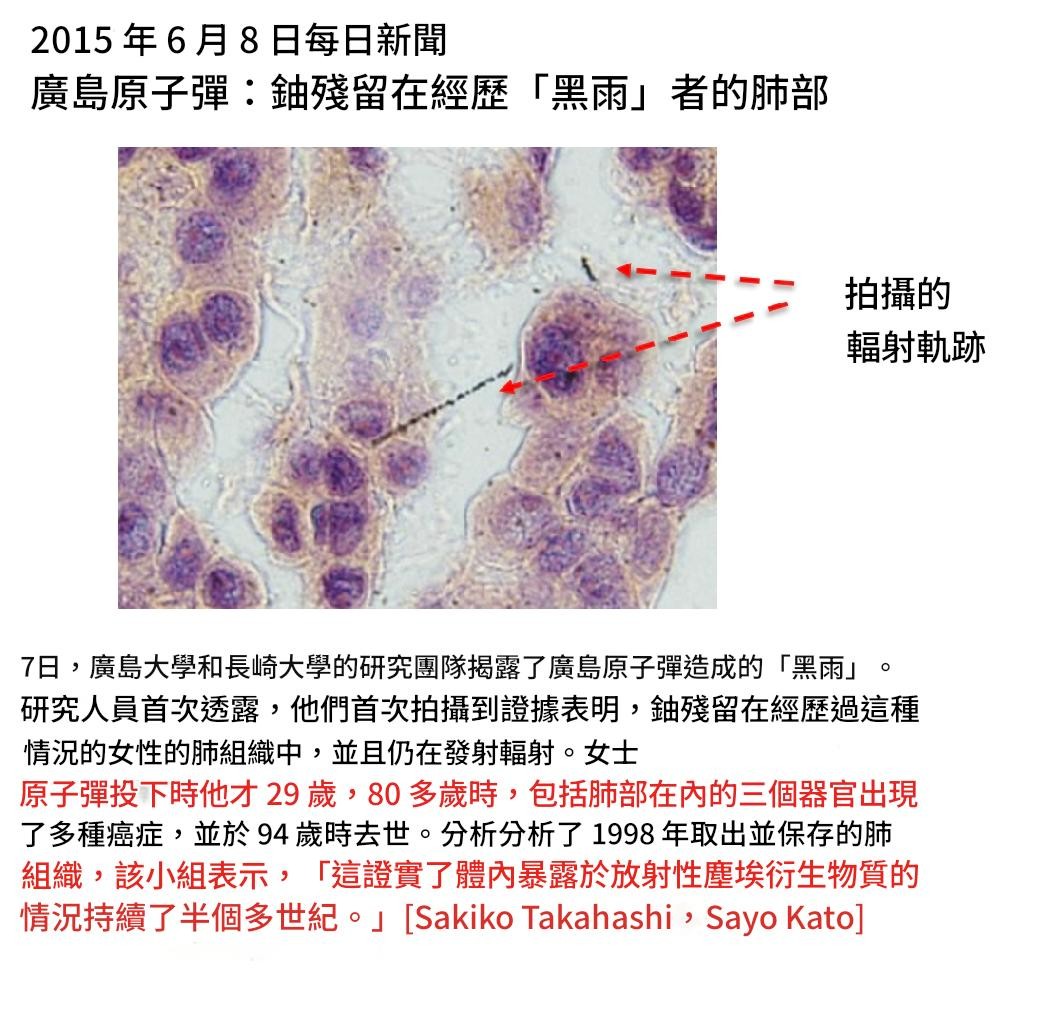

*圖說:長崎大學與廣島大學發現原爆的鈽,殘留在人體裡超過半世紀。圖片經翻譯軟體處理。(來源:青木一政)

長崎大學與廣島大學的研究團隊,在同年發表的研究指出,一位在29歲時經歷過原爆的高齡女性,肺臟等三個臟器有多種癌症,從她的肺組織切片分析可以知道,輻射塵所造成的內部被曝,在她體內持續了50年以上(上圖)。

這是因為比PM2.5大的顆粒,多半附著在鼻中或支氣管,可以隨著鼻水或痰排出;然而,小於PM2.5的粉塵,可以通過細胞膜而直接侵入臟器,長期滯留在體內。包括PM2.5在內,PM10以下的顆粒就已經很輕,容易浮游空中而不容易沉降,不經意地被吸入肺部。

日本對於焚化放射性廢棄物的煙囪排放標準,是每立方公尺銫137在30貝克以下,銫134在20貝克以下。在輻射污染土的再利用工程規範裡,一度比照設定。

但民間團體認為,煙囪在上空排放的廢氣,相對上得到稀釋;而平地上的放射性粉塵,威脅更大,採用同樣的標準並不合理(待續)。

*延伸閱讀:在體內待上35年的輻射微粒 - 受到壓力而最終被拒絕的污染研究論文(一) https://tinyurl.com/2p9uv76x

※註:本文相關編譯與轉寫,承蒙譯者劉名揚審閱。